場に宿る夢 -記憶の舟にのる- ツリーリングス・ドローイング

津屋崎千軒・旧玉乃井旅館で開催中の現代美術展「場に宿る夢-記憶の舟にのる-」 10/12に行われた美術家・諏訪眞理子さんによる「ツリーリングス・ドローイング」に舞踏家・松岡さんと共演させて頂きました。

2023年より自身のルーツに関するリサーチをする中で行った2つの展覧会に関する振り返りの記事となります。

![展覧会を振り返って [前編]](https://monogs.net/content/images/2024/07/IMG_0360-min.jpg)

2023年より自身のルーツに関するリサーチをする中で行った2つの展覧会に関する振り返りの記事となります。

きっかけとなる出来事から柳川のAIRに至るまでの内容となります。

長くなるので、前編後編に分けてます。

お時間ございましたらご高覧頂けたら幸いです。

遡る事、5年前の2019年2月に轢き逃げで突如この世を去った父の死から始まる。

平成最後の年であり、令和直前のタイミングでこの世を去った為、今の世の有様をどうみてるんだろうかと偶にふと思ったりもする。

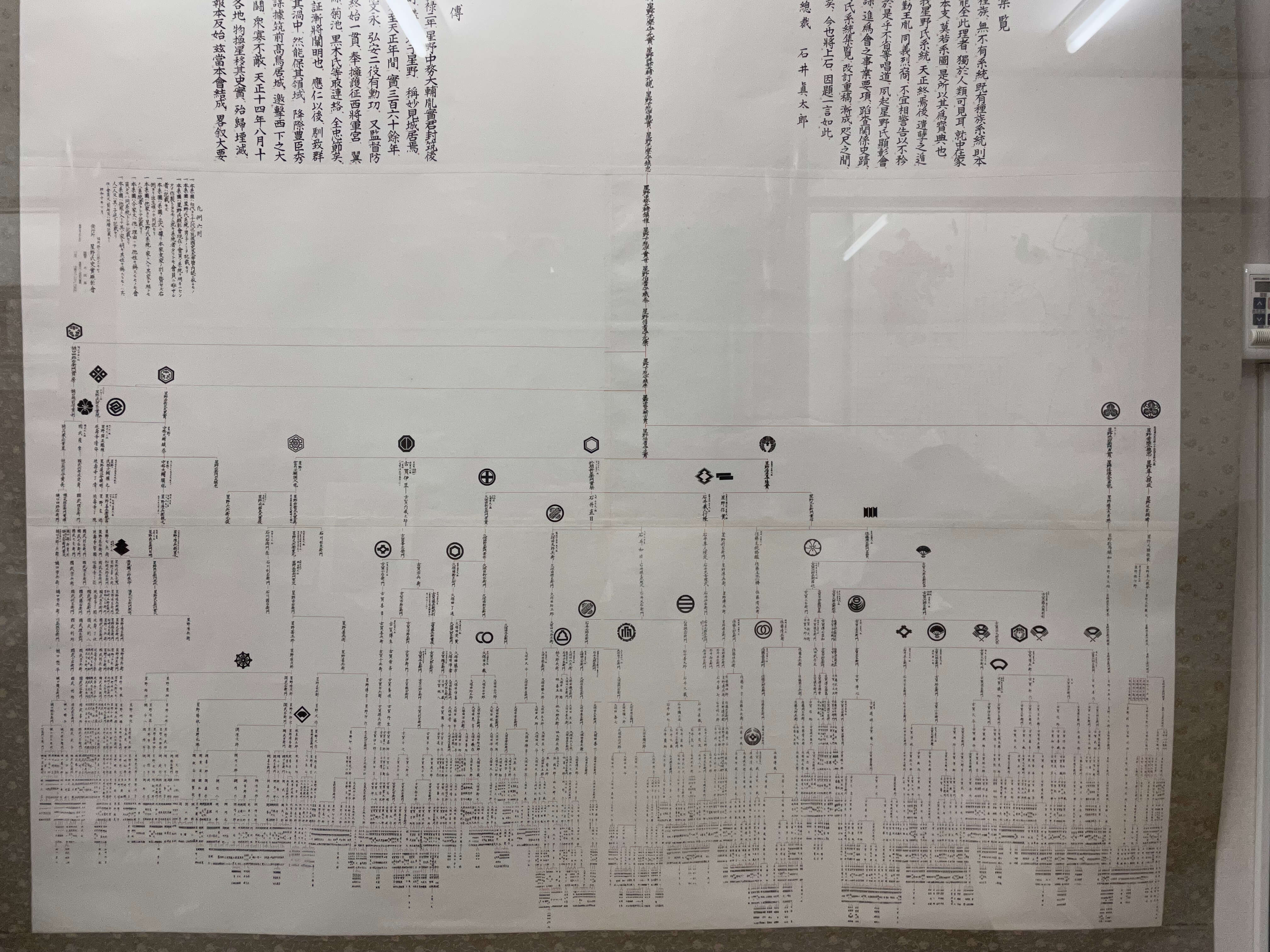

さて、話を本題に戻しますが、法要の際に親戚が持ってきた小さな冊子が調家の祖先の話しというもので、南北朝時代まで遡り高鳥居城の戦いで滅亡するまでのものであった。

轢き逃げということもあり、刑事訴訟の裁判の為に大阪に滞在している最中、6月24日に祖父の死の訃報が飛び込んできたのである。奇しくも父の誕生日が祖父の命日となったのであるが、祖母とは私が産まれる前に離婚していた為、一度も会った事はなかった為、突然の喪主に戸惑いながら、10月、第一回目の口頭弁論の後に東京へ向かった。

集まった親戚の方々はとても親切だった。

会った事もない、しかも離婚した側の孫という微妙な立場にも関わらず、そんなのは関係ないとの如く親しみを込めて接してくれた。

どの様に相対すれば良いかをずっと悩んでいたがその点は救われた。

そういう経緯の為、委任状を作成するための戸籍謄本等ではじめて家系図を意識する事になった。

血の繋がりという一点で、逃れられない鎖に繋がれたような、この世界に拠り所が増えたような何とも言えない感情が湧き起こり、ふと、以前親戚に頂いた冊子を読む事にした。

黒木助能に官女、待宵の小侍従が与えられたが、既に小侍従は天皇との間に子を授かっており、その子は星野八郎という名を与えられ、後の調の始祖となる、みたいな始まり方である種創作物の様な感覚で読み進めたと記憶している。

その中で、星野家滅亡に至る戦いの中で残された辞世の句に目を奪われたのである。

実際は15の辞世の句があるのだが、特に吉実公と夫人の句が頭の中で何度も反芻してイメージを作り上げようとしていた。

"草城に心おく露 ふみわけて消えゆく野辺の道しるべせむ"

星野中務大輔吉実

"草城の露と消えにし君がことかねて語りし、しづが言葉"

吉実公夫人

夫人の句は、島津軍が立花城下から撤退する際、吉実公は戦死した約五十人を除く鉄砲隊百五十人に農業に戻るよう命じ、手当を支給し、また、一族に家宝や軍用金の処分を託し、息子の辰虎麿を郷里に帰した。その際に夫人が夫の辞世の句を渡された後に書いた句となる。

私の解釈で、吉実公の句は、繊細で儚い感情を抱えながらも、それを道しるべにして未来に向かって進もうという意志を表現しているのではないかと。それは、自分の避けられない死があるにも関わらず、息子を帰郷させ、その血を未来に残そうとする行動から推測した。夫人は物静かな夫との会話を思い出しながら記憶の吉実公と会話をしていたのだろう。

その後、自決を果たし、星野家としては滅亡してしまった。参照ドキュメント

2つの句は私にとって単なる句ではなく、目の前の死への葛藤、息子への希望、儚さ、、、生という概念が現代とは異なり、ある種の共同体を指していたのだという当時の武士の死生観を知る手掛かりともなったのだ。

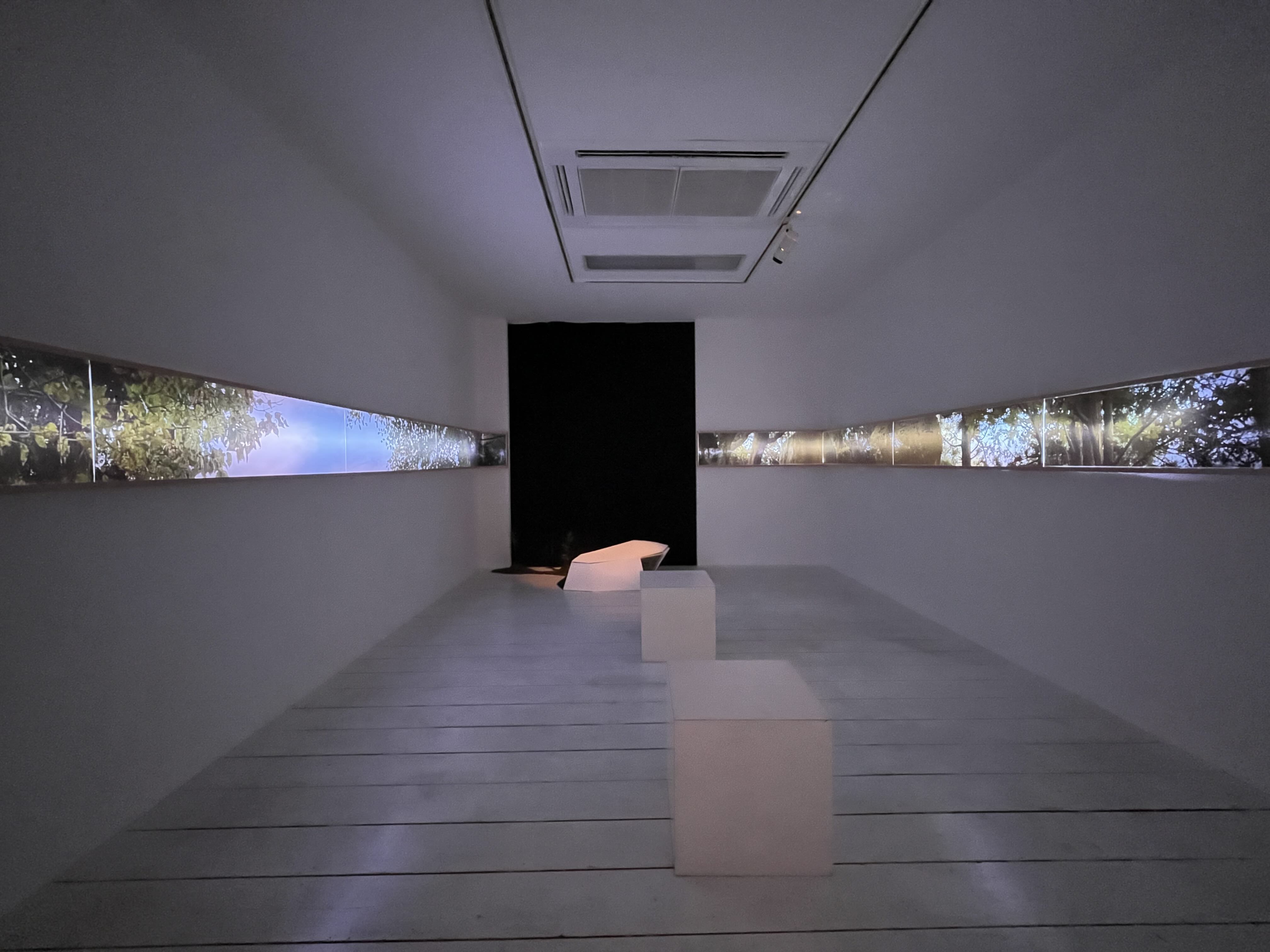

WALD ART STUDIOでは、ルーツ×場所という条件を基に、吉塚の名前の由来となった星野家滅亡に起因する高鳥居城の戦いと辞世の句を基にしたインスタレーションを展開した。

ある種の焦点を絞った歴史資料の展示みたいな要素として、美術というよりは博物館の展示の様な内容になったのだが、視点を吉実公におき、自身はある種のキュレーターの様な感覚で作品を配置していった。

インスタレーションとして、壁を囲う長尺な窓と最後に吉実公が打ち取られる寸前に座ったとされる岩のオブジェ、星野と高鳥居の風景の窓の映像、お茶と窓のインスタレーション、高鳥居城の5日間の戦いの冊子、リサーチの際の映像などで構成されており、テキスト→視覚化というプロセスでの展示である。

今回も窓を主軸としたのは、現実とイメージのインターフェースとしての役割というよりも、作者と吉実公とを繋ぐインターフェースとして機能させたいと考えたからだ。

テキストという伝達手段というプロトコル以外の機能、例えば、文字自体の表現(形状自体の美)や行間を読み解くようなプロセスにより再度視覚化させるという目論みがあり、今回の経験が次への糧となる展示となった。

生を個として捉えるか共同体として捉えるか?

祖先の紡いできた命の上に立っていて1人というよりも積み重ねられた命の螺旋含めて自分(アイデンティティ)と捉えるか?

現代人として、どう落とし込むか難しい価値観が解消されないまま、柳川のAIR事業に向かう事となる。後編へ